在《教研分享系列63》中,提出了一个只问而没有回答的问题“在教学中如何把握合理尺度以避免陷入’教学过度’陷阱之中?”今天讨论过度教学问题。

所谓的“过度教学”,是指在一些非根本性、本质性和核心性的具体问题和知识上讲解过多、训练过度,以至于阻碍了对深层次问题和核心知识的深刻理解,导致了“喧宾夺主”负面学习效果。

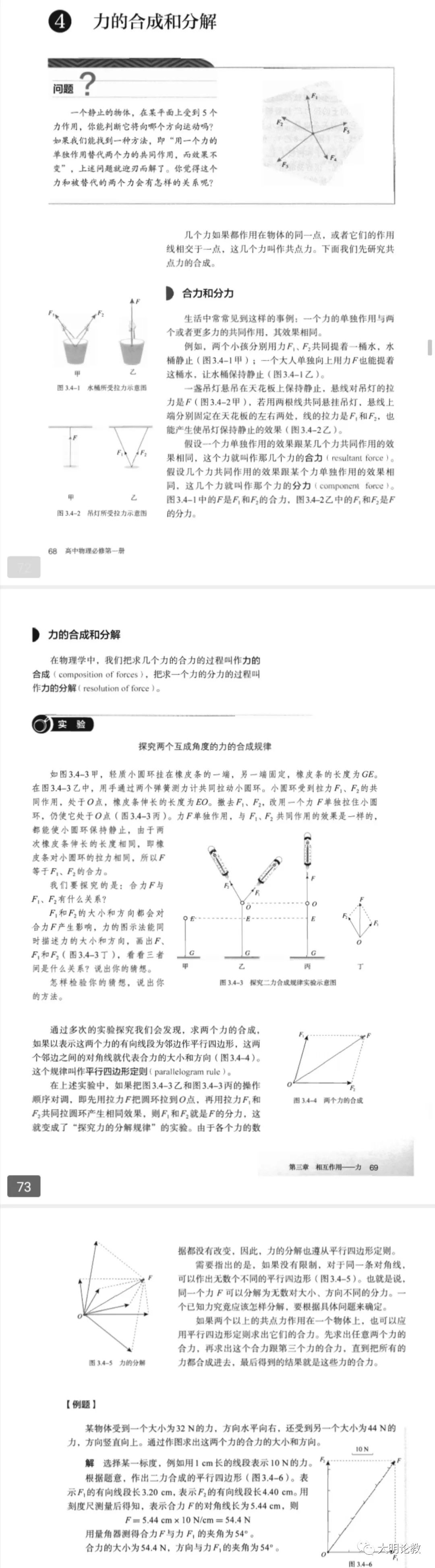

在04版课标教材中,独立安排了“力的分解”一节知识,尽管教材就这一节教学内容编排并不能算“浓墨重彩”——由拖拉机斜杆拉耙的实际情景引出力的分解问题,并回归理论演绎指出力的分解是力的合成的逆运算及力的分解理论特征和实际运用问题,之后仅给出了一个非常简单的例题。然而,在实际教学中,不少教师围绕教材一句话“一个已知力究竟应该怎样分解,要根据实际情况确定。”进行大量的举例说明和训练。号主观摩了校、市、省三级三节力的分解主题公开课(或优质课),校级公开课以视频方式播放了各种实验情景,市级和省级公开课,教师亲自演示了各种实验情景,个别实验情景引导学生亲自体验。个人认为,多举一两个示例说明无可厚非,但举例多达四五六七个,最终促使学生形成僵化模式——已知一个力的分解总是根据力的实际作用效果进行分解。

在《教研分享系列47》中指出,由于大量学者就“按照力的作用效果分解”进行了质疑性批判,教材为此做出了一而再、再而三地积极调整。然而,一线教师似乎并没有意识到这个调整,在实际教学中把“力的分解”一节课上得浓墨重彩,似乎成为必修一第三章中最重要的压轴性课程。

值得指出,19版新课标教材删去了“力的分解”一节,而与力的合成合并为一节。纵观这一节内容,显然以力的合成为主,力的分解几乎是蜻蜓点水般一笔带过。其中,关于已知力如何分解问题,也进一步调整为“要根据具体问题来确定。”那么如何理解这句话呢?号主是这样理解的:对于有些问题,可以采用正交分解;对于另一些问题,也可以采用斜交分解;对于更为直观的问题,更可以直接按照力的作用效果进行分解。也就是说,教材已经淡化了“按力的作用效果进行分解”,一线教师应该要体会教材编写者的良苦用心,在实际教学中也应该体现这一点。

也就是说,就力的分解,19版新课标教材之前,可能存在过度教学现象。各位同仁朋友,你是否注意到了这个问题?在实际教学中,你是否过度教学了呢?

值得注意,教学不能从一个极端走向另一个极端。19版新课标教材就“力的分解”,不仅仅去除了“按力的作用效果分解”字眼,而且没有提供任何示例说明这一分解方法。号主温馨提醒,教材虽然如此编排,但一线教师应该适当补充一两个示例说明按力的作用效果分解这一方法。

另外,19版新课标教材在第三章最后一节安排了共点力平衡主题,而且一节课程里呈现了两个例题,这是非常罕见的。第一个例题只提供正交分解法,第二个例题,先提供了力的合成法,之后再提供正交分解法,其中解析中对“正交分解”进行显性呈现——指出了名称,明晰了思维过程,详解了操作程序。为此,号主对教材编排的理解和教学建议是:正交分解是力的分解的一种重要方法,也是解决力学问题的重要方法;但是正交分解不是力的分解的唯一方法,更不是解决力学问题的唯一方法,也就是说,就“正交分解”也要避免过度教学现象。

结合《教研分享系列63》,号主提出如下教学建议:在教学中尽可能呈现力的分解(包括正交分解、斜交分解和按力的作用效果分解)方法、力的合成法和力的矢量三角形法等多样方法解决力学问题,最终让学生深刻体会到等效原理和平行四边形法则关系,就矢量运算形成全面而正确的观念,最终有利于灵活、敏捷、高效地解决问题的能力和核心素养。例如,三力动态平衡问题,可能运用矢量三角形法更简单一些;解决多力问题,使用正交分解更好一些,而且正交轴的选取一方面体会任意性、灵活性,另一方面体会具体性、高效性、特殊性。