1994年是公认的经典电影集体爆发年。

《肖申克的救赎》、《暴雨将至》、《低俗小说》、《狮子王》、《燃情岁月》、《天生杀人狂》、《饮食男女》、《国产凌凌漆》……

有人想复刻盛况,便开始研究百花齐放的原因,所得结论中,碗哥最信服一条:1995年是世界电影100周年,很多导演想在95年拿奖。

可惜,象征着电影最高荣誉的奥斯卡最佳影片只有一个,最佳导演和影帝也只有一人,在95年的奥斯卡颁奖典礼上,上帝慷慨地把“最佳导演”、“最佳影片”、“影帝”、“最佳改编剧本”“最佳剪辑”“最佳视觉效果”六项同时颁给了同一部电影。在星云密布的94年找出那颗最亮的,每个人都有自己的答案,但碗哥今天想聊的,是大家都看过、却永远看不腻的《阿甘正传》。

《阿甘正传》以9.4的高分排名豆瓣电影第四,碗哥很喜欢它的推荐语——

“一部美国近现代史”

故事的主线是一个瘸腿智障少年成长的故事,故事中充满了励志色彩,它为观众布置了一场梦,就像那句说烂了的“巧克力箴言”一样,只要你肯努力,梦想就能实现。

阿甘小时候被腿疾拖累,却总能在关键时刻逃脱:

爱上跑步的他歪打正着进了职业棒球队:

智商欠费却阴差阳错进入大学:

毕业入伍,在军队中吃苦耐劳成为模范标兵:

越战中大难不死,救下战友:

闲来无事随便挥挥手都能打进国际乒坛,推动中美关系回暖:

百无聊赖捕捕鱼一夜暴富,入股苹果公司从此衣食无忧。

在外人看来,阿甘的成功,来自于种种的“不经意”。

所以有人觉得是【运气】和【努力】成就了这个傻子。

但碗哥认为,阿甘的人生不是成功,而是传奇。传奇是什么?是把种种不可能变为可能。成全这段传奇的,就是上面提到过的时代背景——美国近现代史。

也因此,电影具备了时代性和史诗性。

我们从阿甘的故事入手,看看电影串联起了哪些美国历史。

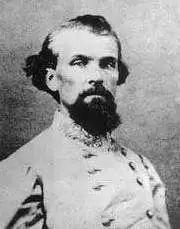

3K党

看美剧多的小伙伴对这个组织应该有印象。3K党是典型的沙文主义组织,奉行白人至上和种族歧视,臭名远扬。片中阿甘的妈妈告诉他内森贝·弗福雷斯将军和他有点亲戚关系,此人是美国3K党的建立者。巧合的是,两个人都姓,电影从这里入手,告诉观众美国结束南北战争,进入近代史。

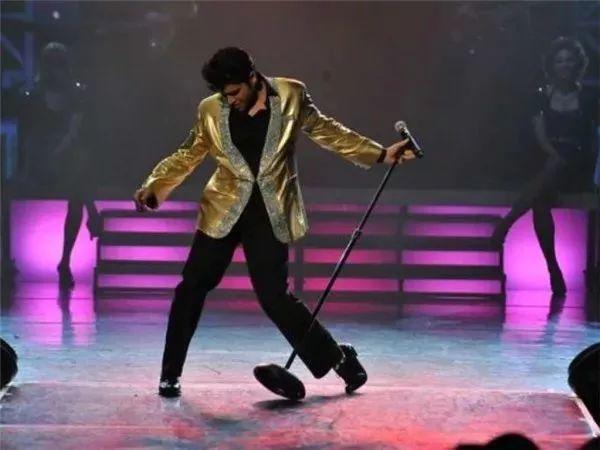

猫王

猫王在阿甘家作客时,偶然间看到阿甘的腿疾,然后收获灵感,发明了风靡全球的爵步。

“猫王”的全称可能大家叫不上来,但经典造型历久弥新:长鬓角、黑墨镜、喇叭裤。从猫王开始,美国娱乐文化引领全球,电影巧妙地引入了这一情节。

小石城事件

时间来到阿甘的大学时光。他所在的阿拉巴马大学,受到了州长种族隔离政策的影响,总统肯尼迪却希望实现种族融合,于是电影出现了这一幕:在肯尼迪总统的保护下,两名黑人学生进入了“白人学校”阿拉巴马大学。

阿甘在肯尼迪的现场采访中打了个酱油。

看似轻松惬意的故事背后,其实有着激烈的武装冲突,小石城事件只是冰山一角。从美国历史角度来说,这其实是一次民主的胜利,“人人平等”从此开始扎根老美的心。

肯尼迪与梦露

就像如今“余文乐结婚,彭于晏该怎么办”风潮一样,老美当年也有一颗八卦心,他们一厢情愿地认为梦露是肯尼迪的情人,梦露的死与肯尼迪有千丝万缕的联系。

电影中,身为橄榄球员的阿甘因汽水喝太多,必须去厕所,在肯尼迪家卫生间的盥洗盆边,摆放着女神的照片,尽管电影此处有戏谑的成分在,但对于观众来说,是一次恰到好处的讨好。

越战

冷战格局下,超级大国搞军备竞赛,为了捍卫太平洋地区的利益,美国出兵越南。东南亚茂密的雨林让远征军的长枪利炮很快迷失其中,阿甘和他的部队在《加州梦》的配乐下踽踽前行,根本不知出路在哪儿。

阿甘的好朋友在战争中丧命,他的长官也失去了双腿。

电影插入了“麦克风停电”的梗,实则是在表达美国大兵们“战争真tm糟糕”的情绪,高端黑了一把政府。

反越战运动

阿甘从越南回国后,无意间被卷入了游行队伍,那场运动实际上就是1967年10月21日美国32万群众反对越战的大游行。

人群吵闹聒噪,随波逐流,他们不懂得战争的本质是抢夺资源,他们不知道国家参战的否决权并不在自己手里。

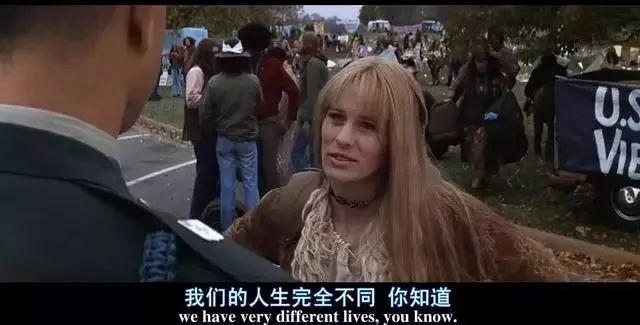

嬉皮士运动

嬉皮士听上去酷酷的,玩世不恭、满不在乎是他们的状态,他们是20世纪60年代美国反文化运动的重要组成部分,也被称为“垮掉的一代”。

但嬉皮士声势再浩大,也注定是亚文化。不考虑如何谋生,只是追求性乱交、吸毒等所谓新潮的生活方式与理念。他们爱好乡村音乐、摇滚乐等流行音乐,爱好奇装异服。他们喜爱蓄胡须、留长发乃至裸露身体。

片中的代表人就是阿甘的发小珍妮。

珍妮有着扎心的人设,她不计后果追求快感,是典型的激进派。

知乎上有个问题,“为什么珍妮频频离开阿甘?”

在碗哥看来,二人尽管站在了相反的立场,但都是被时代推着往前走的人。

那些骂珍妮“绿茶婊”的人根本不懂何谓人在江湖,身不由己。

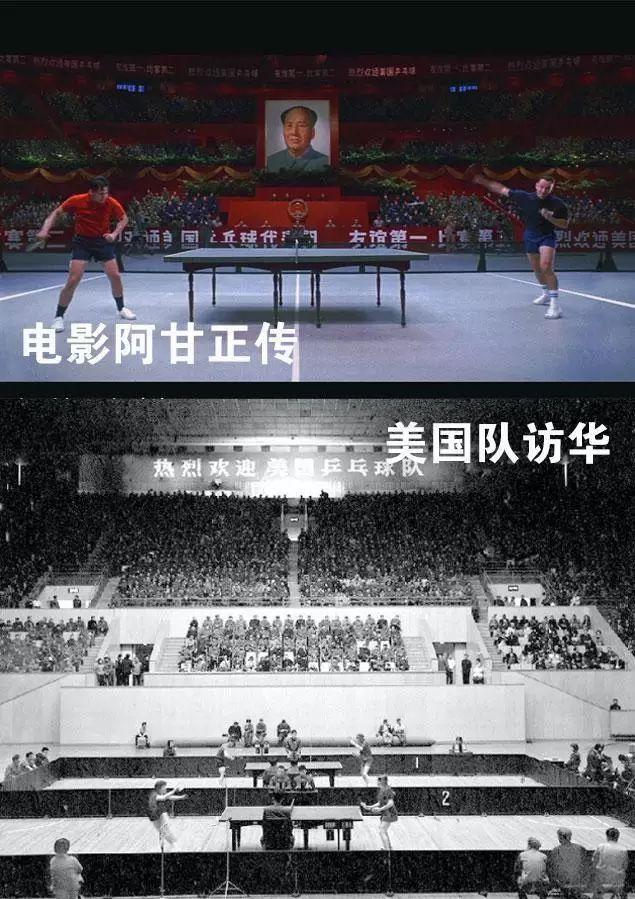

乒乓外交

这个大家比较熟悉了,邓爷爷时代“小球推动大球”的外交策略。

电影中阿甘那套行云流水的乒乓技法想必都过目难忘。

乒乓外交的时代背景也比较复杂。

越战后的美国身心俱疲,苏联崛起威胁他一哥的地位,当时中国“两弹一星”成功引起了老美的注意;另一方面,我们为了提高国际地位和形象,也希望和老美恢复外交。一来二去,你情我愿,那就打场乒乓球吧。

阿波罗登月

乒乓赛进行时,电视中播放的是阿波罗登月的画面,还有那句经常在男厕出现的标语:这是个人迈出的一小步,但却是人类迈出的一大步。

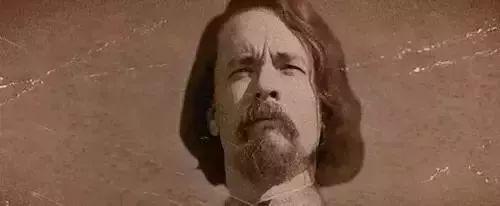

巧合的是,汤姆汉克斯在次年也出演了登月电影《阿波罗十三号》。

约翰·列侬

作为外交英雄的阿甘回国后,受到了媒体的强烈关注,为了收视率,他被安排与约翰·列侬同台。

影片中列侬说的台词其实是来源于他的歌曲《想象》——

to kill or die for,,and no too.

电影同样安排了“约翰·列侬之死”的桥段,大家都知道歌迷因无法适应曲风的改变遂枪杀了列侬,这里也有导演安插的暗语:他选择留在自己的岁月,最终被时代抛弃。

水门事件

阿甘受邀接受尼克松总统的接见,在入住酒店后,他无意间发现了水门大厦正在被人安装窃听器,监视的正是尼克松的政敌民主党。

这一桥段当然是虚构的,但影片用这样诙谐的方式为我们回顾了美国历史第一政坛丑闻。

苹果公司

电影中,萌萌的阿甘“买了一家卖苹果的公司股票”指的就是投资苹果公司。此处赞一下编剧的商业眼光,当时“硅谷”并没有今天的科技地位,乔布斯、盖茨等人也都名不见经传,第三次工业革命还在蓄力阶段。

流行文化

阿甘在奔跑的过程中,说了一句“it ”,这是美国曾经最为流行的车贴。

衣服上擦汗的图案,诞生了海绵宝宝。

他脚上那双“脏的很好看”的NIKE鞋,也引领了NIKE品牌的流行,经过几十年潮牌迭代,那双阿甘鞋依然经久不衰,它以耐磨、禁脏成为都市一族的热选。

综上,电影通过呈现阿甘这个小人物的人生,还原了美国历史的N个节点,对种族、战争、政治、宗教进行了调侃和反思,与其说这是一部励志电影,不如把它看成美国文化的代表。

说句粗鄙的话:电影情节都是老美自我吹捧的底料。

尽管被时代推着走,但阿甘始终跟随着社会的主流,相对于珍妮,阿甘不是边缘人。他代表着美国人最重视的东西:家庭、上帝、国家。

选用呆板、木讷的阿甘,也体现了导演的政治观念:保守主义才能救美国。自由主义是建立在保守主义之上的,如果保守主义都垮了,那自由主义就像无根之树,这是价值观的回归。

说到这里,大家应该都明白了,作为为政治服务的奥斯卡,只能把荣誉颁给《阿甘正传》。

影史经典有很多条解读路径,碗哥从时代背景入手浅析了一下《阿甘正传》,有不同看法或建议的,欢迎在评论区交流。

(文中图片来源于网络)